لماذا فشلت زيارتا بلينكن وكيسنجر إلى الصين؟

رزان شوامرة

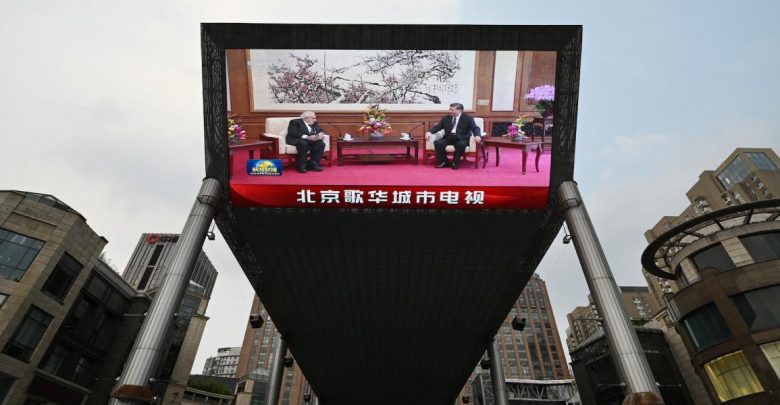

حرير- على إثر زيارة وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، بكين، في الأسبوع الماضي، نشر الأكاديمي إبراهيم فريحات مقالة في “العربي الجديد” بعنوان “كيسنجر ومهمته الصعبة في الصين” (23/7/2023)، يحاجج فيها بأن مهمة “الثعلب العجوز” اليوم في كسر حالة الجمود بين واشنطن وبكين أصعب بكثير من مهمته الأولى عام 1971 التي انتهت بالانفتاح على الصين وتحييدها عن الحرب الباردة عبر إغرائها بالاعترافات الدولية والتحديثات. ويرى فريحات أن كيسنجر ذهب إلى الصين لأن زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، لم تثمر شيئا.

يعود نجاح كيسنجر في زيارته الأولى إلى أن الصين لم تكن القطب المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، بل كانت جزءًا من الصراع الدولي بين الشرق والغرب، وكان الهدف الأميركي آنذاك احتواء الاتحاد السوفييتي وعزله وإضعاف تحالفاته الدولية، عبر دمج الصين بالعالم الغربي. حدثت الرغبة الأميركية في الانفتاح على الصين بالتوازي مع التحوّلات في الفكر الصيني، وخصوصا بعد الثورة الثقافية الماوية، وشعور الصين بحاجتها للانفتاح على الغرب من أجل التحديث والحصول على اعترافات دولية فيها، بدلًا من جمهورية الصين (تايوان). وتأتي الزيارات اليوم في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى احتواء الصين وليس الانفتاح عليها ودمجها كما في السابق. ولذلك تحاول هذه المقالة وضع أربعة عوامل بنيوية للإجابة عن السؤالين: لماذا فشلت زيارتا كيسنجر وبلينكن الصين؟ ولماذا بات التواصل صعبًا؟

أولًا، التسليح نقيض للتواصل أو التهدئة في العلاقة بين قوتين، صاعدة ومهيمنة. تزايدت المعضلة الأمنية بين بكين وواشنطن، منذ تصنيف الصين ثاني أكبر دولة في الإنفاق العسكري والتنمية الاقتصادية، حيث سعت الولايات المتحدة إلى احتواء الصين عسكريًا عبر زيادة تسليح الدول المحيطة بها ضمن استراتيجية “إعادة التوازن” في آسيا. وتبرُز أهم القضايا الأمنية بين الصين وأميركا في تايوان، والتي أشار إليها فريحات في مقالته. وعلى الرغم من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، تايوان، في صيف 2022، فاقمت من الأزمة، وأثارت غضب الصين، لم يقدّم بلينكن أو كيسنجر أي التزامات أميركية بوقف تسليح تايوان. لم يتوقف الأمر عند الزيارة، بل ضاعفت واشنطن صفقات السلاح وعسكرة تايوان، ففي 2 مارس/ آذار الماضي، وافقت الولايات المتحدة على بيع محتمل لأسلحة جديدة بقيمة 619 مليون دولار إلى تايوان.

وهناك مظاهر لتزايد المعضلة الأمنية ومحاولات احتواء الصين عسريًا في إقليمها، أبرزها صفقات السلاح، حيث وقّعت الولايات المتحدة في العقد الماضي صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع الدول المجاورة للصين. ومنذ بداية العام الحالي إلى غاية الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، عقدت أميركا تسع صفقات مع كل من: أستراليا وفيتنام واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايوان. يضاف إلى ذلك دعم المناطق التي ترغب بالانفصال عن الصين عسكريًا وسياسيًا: تايوان والتبت وهونغ كونغ والإيغور. ومن مظاهر الاحتواء أيضًا إجراء مناورات عسكرية مع حلفائها في الإقليم: تايوان، أستراليا، كوريا الجنوبية، واليابان. وأخيرًا، إنشاء تحالفات عسكرية، مثل حلف أوكوس (AUKUS) مع كل من بريطانيا وأستراليا، حيث سمحت واشنطن للأخيرة لأول مرّة في تاريخها ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا العسكرية المتطوّرة الأميركية، الأمر الذي وصفته الصين بأنه “تصرّف غير مسؤول، والتمسّك بعقلية الحرب الباردة”.

ثانيًا، تعزّز تعقيد العلاقات وزيادة التوتر بين بكين وواشنطن عبر ما يزيد عن عقدين. وبالتالي، لا يمكن أن تحقق زيارتا بلينكن وكيسنجر نجاحا حقيقيا في التخفيف من حدّة المنافسة، وخصوصا الأمنية. لقد وصفت الولايات المتحدة الصين واتهمتها بأنها الخطر الحقيقي على النظام الدولي منذ عهد الرئيس أوباما، وازداد الموقف الأميركي حدة في عهد ترامب الذي وصفها بأنها دولة تحريفية، وأعلن حربًا تجارية عليها. وفي استراتيجيته للأمن القومي الأميركي، وصف الرئيس بايدن الصين بأنها أخطر التحديات على مستقبل استقرار النظام الدولي. أما بالنسبة للصين، فقد ارتفعت حدّة الانتقاد الصيني الرسمي للولايات المتحدة، وكانت ذروتها عندما أصدرت الصين وثيقة رسمية في فبراير/ شباط الماضي بعنوان “الهيمنة الأميركية ومخاطرها”، وكانت الأولى التي تفردها الصين لانتقاد واشنطن بشكل مباشر. ومن خلال قراءة الوثيقة، حاولت الصين تذكير العالم بجرائم الولايات المتحدة منذ إبادة الهنود الحمر، محاوِلة بذلك تعزيز مشاعر العداء التاريخية، ليس فقط بين واشنطن وأعدائها، بل أيضًا بينها وبين حلفائها، وفي مقدمتهم اليابان، مذكرة هذه الدول بالجرائم التي ارتكبتها أميركا بحق شعوبهم وسيادة دولهم.

ثالثًا، الصورة النمطية الهجومية في الإعلامين، الصيني والأميركي. لقد توسّعت دائرة العداء والمنافسة أيضًا عبر استخدام الدولتين الإعلام في إشاعة صورة نمطية سلبية عن بعضهما البعض. توصف السياسات الأميركية في الإعلام الصيني بأنها عدوانية، وأحادية، وهيمنتها قائمة على الاستغلال والقتل وإلابادة والتنمّر على الشعوب. وفي دراسة استقصائية أجرتها “غلوبال تايمز” التابعة للحزب الشيوعي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كانت النتيجة أن 97% من الشعب الصيني ينظر إلى أميركا والغرب باحتقار. وفي أثناء زيارة بلينكن، انتقد وانغ يي، الذي كان يرأس اللجنة المركزية للشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني آنذاك، السياسات الأميركية التي تهدف إلى تشويه صورة الصين وترويج “شبح التهديد الصيني” في الإعلام الأميركي. أما واشنطن، فيتعامل إعلامها مع الصين بدونية، ويصفها بأنها دولة تقوم على اضطهاد الأقليات، وقمعية، ووحشية، وتشكّل تهديدًا أمنيًا وجوديًا للولايات المتحدة، وتتلاعب بالعملة، وسارقة للملكية الفكرية الغربية. وفي شهر مارس/ آذار 2023 أصدر مركز بيو للأبحاث تقريرا يفيد بأن 83% من الشعب الأميركي ينظر إلى الصين بسلبية، وأنها عدو، وتمثل تهديدًا خطيرًا على الولايات المتحدة.

رابعًا، غياب الالتزام. لم تنتُج عن زيارتي كيسنجر وبلينكين أي رغبة في وضع التزام حقيقي بين الطرفين لوقف حدّة التنافس أو التقليل من احتمالات المواجهة، وخصوصا في بحر الصين الجنوبي. وبحسب البيانات الرسمية على مواقع الخارجيتين، الصينية والأميركية، عن زيارة بلينكن، لم يُذكَر أن واشنطن مثلًا تعهدت بوقف تسليح المحيط الجغرافي الصيني، أو التخفيف أو إلغاء بعض الإجراءات التي اتّخذتها الدولتان، وأدّت إلى حظر بعض الشركات أو رجال الأعمال أو حتى بضائع. والمهم في هذا السياق أن البيانات اتخذت طابعا عاما مثل تشجيع العلاقات الثنائية الاقتصادية، مواجهة التحدّيات المشتركة العابرة للحدود الوطنية، مثل تغيّر المناخ، واستقرار الاقتصاد الكلي العالمي، والأمن الغذائي، والصحة العامة، ومكافحة المخدّرات، من دون ذكر آليات للعمل المشترك. وبالرغم من التشابه في الصيغة العامة للخطابين، إلا أن بيان الولايات المتحدة يثبت أن التواصل يخفي في ثناياه نزعة تحذيرية للصين. حيث جاء فيه أن بلينكن أجرى مباحثات “صريحة” مع الصين، عبّر فيها عن مخاوفه بشأن انتهاك الصين حقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ… وقال “إن أميركا ستدافع دائمًا عن قيمنا”. ويشير هذا النص إلى أن أميركا ما زالت توظّف نفسها كشرطي للعالم، وأنها ما زالت تمتلك القوة لفرض إرادتها والتدخل في سيادة الدول حتى الصين إذا ما استمرّت الصين في انتهاك حقوق الإنسان في تلك المناطق.

يُخبرنا التاريخ بأن العلاقة بين القوتين، الصاعدة والمهيمنة، تفضي، بشكل حتمي، في أغلب الحالات إلى تصادم عسكري ينجم عن الخوف الذي يحدثه صعود دوله ما في داخل القوة المهيمنة. ففي وقت الذي تحاول فيه الأولى تغيير بنية النظام الدولي لصالحها، تسعى الأخيرة جاهدة إلى الحفاظ على موقعها قوة مهيمنة. التصادم بين الصين وأميركا محتمل، وهنا لا أدّعي أن التصادم سيكون على هيئة حربٍ عسكرية مباشرة ومدمّرة كما حدث في الحالات السابقة، فهذا التوقّع يحتاج الكثير من الأدلة والمؤشّرات، خصوصا في عالم اليوم الذي يختلف تمامًا عن عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية.

حملت زيارة كيسنجر مظهرًا استعراضيًا رمزيًا لأهمية تاريخه في السياسة الخارجية، ولتذكير العالم بإنجازاته ودوره في الانفتاح على الصين أكثر منها تأثيرًا على واقع العلاقة بين الصين والولايات المتحدة. عمر واشنطن من عمر كيسنجر، مائة عام بدأت بفعالية وتنتهي بعدم القدرة على إحداث تأثير جوهري في السياقات الدولية كما السابق. اليوم، لن يستطيع “صديق الصين القديم” كما وصفه الرئيس الصيني، شي جين بيغ، ولا ألف “ثعلب عجوز” إقناع إمبراطور الصين، شي، بأن يتوقف. لقد رفض الأخير نصائح الدوائر السياسية والأكاديمية الصينية بضرورة الاحتفاظ باستراتيجية “الصعود السلمي” للصين، فكيف سيستجيب لواشنطن الهادفة إلى احتواء الصين الطموحة وعزلها؟ شي، كما قال عنه رئيس الوزراء السنغافوري السابق لي كوان يو “رجلٌ على عجلة من أمره،” ودائمًا ما يستخدم مصطلح المنافسة في سياق العلاقة مع أميركا، فقد حوّل الصعود السلمي الصيني إلى صعود تنافسي على جميع الأصعدة مخترقًا النظام الدولي الأميركي.