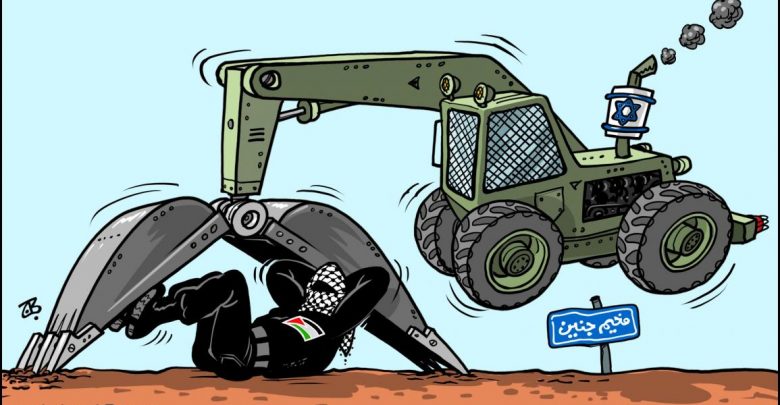

ماذا بعد معركة جنين؟

حسن نافعة

حرير- اقتحمت قواتٌ إسرائيلية مدجّجة بأحدث الأسلحة، في 3 إبريل/ نيسان 2002، أي بعد ما يزيد على سبع سنوات من وضع اتفاقية أوسلو موضع التطبيق، مخيم جنين الذي لا تزيد مساحته على كيلومتر مربع واحد، بدعوى البحث عن مطلوبين، ثم شرعت على الفور في شنّ عملية عسكرية ارتكبت خلالها مجزرة راح ضحيتها 58 شهيدا من سكّان المخيم. وصمم رجال المقاومة الفلسطينية على مواجهة القوات الإسرائيلية المغيرة، بما في حوزتهم من أسلحة بسيطة وبدائية، ثم قرّروا خوض حرب شوارع ضدّها، وتمكّنوا من تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية كبيرة بلغت 20 قتيلا على الأقل، ما جعل اسم جنين يحلّق عاليا في سماء فلسطين شاهدا على صمود شعبها وإصراره على مقاومة الاحتلال مهما بلغت التضحيات، وأكّد قناعة الشعوب العربية بأن تخلّي حكوماتها عن القضية الفلسطينية لن يفتّ في عضد شعبها المصمّم على تحرير بلاده من الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو وقف يقاتل وحيدا. أذكر أن أحد أصدقائي العرب قال لي، في ذلك الوقت، إنه قرّر إطلاق اسم “جنين” على المولودة التي رزق بها عقب ذلك الحدث مباشرة، حرصا منه على إبقاء ذكرى هذه الملحمة حيّة في الواقع وعصية على النسيان.

لم تتوقّف الغارات الإسرائيلية على جنين، فقد ظلت هذه المدينة الفلسطينية العريقة، والتي يمتد تاريخها إلى 2500 عام قبل الميلاد، تتعرّض لاقتحامات واعتداءات متكرّرة من العدو الإسرائيلي، وتقدّم في كل مرة ملحمة جديدة من ملاحم البطولة والفداء، ما حوّل هذه المدينة الباسلة إلى أيقونة. فقبل فجر يوم الاثنين الماضي 19/6/2023، اقتحمت قوة إسرائيليّة مخيّم جنين للأسباب والذرائع القديمة نفسها، لكنها اصطدمت هذه المرّة بعبوةٍ ناسفةٍ لا يقل وزنها عن 40 كيلوغرامًا فُجّرت عن بُعد، ما أدّى إلى تدمير مركباتٍ كثيرة لها وإعطابها، وقتل وجرح ما لا يقلّ عن سبعة جنود، في عملية إبداعية تؤكّد إصرار المقاومة الفلسطينية على خوض حرب التحرير حتى نهايتها المحتومة. ولأن الجيش الإسرائيلي أصيب بالهلع والرعب من هذه المفاجأة الكبيرة غير المتوقعة، خصوصا حين تأكد أن العبوة التي انفجرت من صناعة محلية، قرّر الاستعانة على الفور بمروحيّات أباتشي الأميركيّة، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، ليس لإخلاء قتلاه وجرحاه من ساحة المعركة فحسب، ولكن أيضا للمشاركة في العمليات القتالية في الوقت نفسه، ما جعل مخيم جنين يبدو كأنه ساحة مواجهة بين جيشين نظاميين، فإذا أضفنا إلى ذلك أن إحدى المروحيات المستخدمة في هذه العملية أصيبت بعطبٍ نتيجة إطلاق النار عليها، لتبيّن لنا بما لا يدع أي مجال للشك أن المقاومة الفلسطينية دخلت طورا نوعيا جديدا، وأصبحت قادرة على تطوير عملياتها وأساليبها القتالية، رغم كل ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع وطرد.

صحيح أن القوات الإسرائيلية المعتدية نجحت في اغتيال بعض شباب المقاومة الفلسطينية، وتمكّنت من اعتقال عشرات المدنيين، إلا أنه لم تكد تمر 24 ساعة على هذه المجزرة، حتى كانت المقاومة الفلسطينية تردّ عليها وتضرب، ولكن في نابلس هذه المرّة، وتمكّنت من قتل أربعة مستوطنين وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مقدّمة بذلك دليلا جديدا على أنها تزداد نضجا وصلابة وجرأة وانتشارا بمرور الوقت، رغم تصاعد أعمال القمع الهمجي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ما يعني أنها باتت غير قابلة للكسر أو الهزيمة. وفي وسع أي متأمل للمسيرة النضالية للشعب الفلسطيني أن يلحظ أن المقاومة المسلّحة لم تكن بالنسبة لهذا الشعب الأبي خيارا، وإنما حتمية فرضتها عوامل ثلاثة:

الأول: إصرار إسرائيل على إغلاق كل أبواب التسوية السلمية أمامه، واللجوء إلى كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لحرمانه من ممارسة حقه الطبيعي في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ولو على جزء محدود من وطنه التاريخي، فحتى الذين راهنوا على اتفاقية أوسلو، رغم إدراك الجميع كل مساوئها، سرعان ما اكتشفوا أنهم استُدرِجوا إلى مصيدة، وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تكن جادّة أبدا في تنفيذ الالتزامات المحدودة الواقعة على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية البائسة.

الثاني: تواطؤ القوى الدولية الكبرى، صراحة أو ضمنا وخوفا أو طمعا، مع المشروع الصهيوني، ما جعل إسرائيل تشعر دوما بأنها قادرةٌ على انتهاك القانون الدولي في أي وقت، والإفلات من العقاب في كل مرّة، أيا كانت نوعية الجرائم التي ترتكبها، حتى ولو كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكان الفيتو الأميركي، ولا يزال، سيفا مسلطا على رقبة مجلس الأمن، للحيلولة دون تمكينه من اتخاذ أي قرارٍ لا ترضى عنه إسرائيل، خصوصا حين يقترح أن يصدُر بموجب الفصل السابع من الميثاق.

الثالث: تخلّي معظم الأنظمة الحاكمة في العالم العربي عن القضية الفلسطينية، طوعا أو كرها، ما جعل إسرائيل تشعر أن في وسعها التمادي في إجراءاتها الرامية إلى تصفية هذه القضية وحرمان الشعب الفلسطيني كليا من ممارسة حقوقه المشروعة على أرضه، وأن ذلك لن يحدّ مطلقا من طموحاتها الرامية ليس إلى تطبيع علاقاتها بالدول العربية فحسب، وإنما أيضا إلى الهيمنة المطلقة على المنطقة برمتها.

ساعد تضافر هذه العوامل الثلاثة على انتشار التيارات المتطرّفة وتجذّرها داخل المجتمع الإسرائيلي، وعلى التمكين، في الوقت نفسه، للقوى العنصرية من السيطرة التدريجية على مقاليد الحكم في الدولة الصهيونية. لذا لم يكن غريبا أن تجتاح هذا المجتمع حالةٌ لا مثيل لها من الغرور والاستعلاء، أصابته بالعمى الكامل وعدم القدرة على إدراك ما يجري على أرض الواقع، بل والعجز عن إفراز قيادات سياسية تتسم بالاعتدال والحكمة وبعد النظر، ما يفسّر لماذا تم اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، بعد فترةٍ قصيرةٍ من توقيعه على اتفاقية أوسلو، ولماذا آلت السيطرة على معظم الحكومات التي تعاقبت على إسرائيل خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة إلى شخصيةٍ من نوعية نتنياهو، ولماذا تمكّنت رموزٌ استيطانية عنصرية كريهة، من نوعية بن غفير وسموتريتش، من الوصول إلى مواقع حسّاسة في النظام السياسي الإسرائيلي، وأصبحت قادرةً على التحكّم في الحكومة الحالية وتوجيهها إلى حيث يريد. ولأنه لا يمكن لمجتمع هذه خصائصه أن يدرك أسباب تجذّر المقاومة في التربة الفلسطينية، فمن الطبيعي ألا يشغل نفسه كثيرا بالتفكير في الأسباب العميقة التي تدعو الشعب الفلسطيني إلى حمل السلاح، وأن يركّز، بدلا من ذلك، على التعبير عن دهشته من تمكّن الفلسطينيين من التصنيع المحلي لعبوة ناسفة تزن 40 كيلوغراما، رغم الحصار المضروب حولهم من كل جانب، وأن يعزو ذلك فقط إلى إهمال الأجهزة الأمنية أو تقصيرها، ولا يرى في شباب المقاومة الفلسطينية سوى مجرّد مجرمين وإرهابيين لا تحرّكهم أي دوافع وطنية. لذا كان من الطبيعي أن يواجه تصاعد المقاومة بمزيدٍ من العنف الذي وصل إلى حد استخدام المسيّرات والمروحيات في تعقب رجال المقاومة واستهدافهم بالقتل، وأن يطالب بتسليح المستوطنيين وتدريبهم على حرق القرى والمزارع تحت حماية الجيش الإسرائيلي، ومن ثم بات من المتوقّع أن تتزايد حمّامات الدم التي تشهدها الساحة الفلسطينية منذ سنوات.

في المقابل، يلاحظ أنه لم يعد أمام الشعب الفلسطيني من خيار آخر سوى اعتماد الكفاح المسلح سبيلا للتحرير. لذا يتوقّع أن تشهد المرحلة المقبلة توسّعا للمقاومة وانتشارا في كل أنحاء الضفة الغربية، وازديادا في قدرتها على ابتكار أدواتٍ جديدة للنضال، بما في ذلك تطوير القدرات العسكرية بما يتناسب مع تطور أوضاع الصراع على الأرض. بل يمكن القول إنه لم يعد مستبعدا أن تتحوّل الضفة الغربية تدريجيا إلى وضع أشبه بوضع قطاع غزة قبيل المرحلة التي اضطرت القوات الإسرائيلية للانسحاب منها.

عوامل عديدة تساعد على الدفع في هذا الاتجاه، منها: ضعف السلطة الفلسطينية وتآكل دورها، خصوصا في ظل الصراع المكتوم الدائر بين أجنحتها المختلفة حول من يخلف الرئيس محمود عباس البالغ 88 عاما. وجود تنسيق ميداني بين الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، رغم غياب التنسيق السياسي فيما بينها وتباين رؤاها حول سبل إدارة الصراع مع إسرائيل، وأدواته ومؤسّساته، في المرحلة المقبلة، ورغم محاولات وضع شعار “وحدة الساحات” واختبار مدى فاعليته موضع التطبيق في أكثر من مناسبة. الإحساس المتزايد من محور المقاومة، الذي تقوده إيران وتشارك فيه سورية وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى إلى جانب الفصائل الفلسطينية، بأن مصيرها واحد، ومن ثم يربطها نظام “أمن جماعي” خاص بها، يصبح فيه أمن الجزء مرتبطا عضويا بأمن الكل.

قد لا يكون بمقدور أحد أن يتنبأ بالوقت الذي سيستغرقه وضع شعار “الأمن الجماعي للمقاومة” موضع التطبيق الفعلي على الأرض، لكن شواهد كثيرة توحي بأن عملية اختبار مصداقيته باتت وشيكةً، وأصبحت مسألة وقت.