من يهوديّة الذرّة إلى يهوديّة الدولة: العراق: حافّة المعجزة (3/3)

قصة إنتاج القنبلة الذرية العراقية لولا إجتياح العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي

« لَقَد بَقِيتُ عِدَّةَ سِنِينَ مُعْرِضاً عن ذِكْرِ هذه الحَادِثَةِ اسْتِعظَاماً لَهَا، كَارِهاً لِذِكْرِهَا، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ تَرْكَ ذَلكَ لا يُجْدي نَفْعاً، فنَقولُ: هَذا الفِعلُ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ الحَادثَةِ العُظمى والمصِيبَةِ الكُبرى التي عَقَّتِ الأَيَامُ وَاللَّيالي عن مِثلِها.

..ومِن أَعظمِ ما يَذْكُرُونَ مِنَ الحَوَادِثِ مَا فَعَلَهُ بُخْتُ-نَصَّرَ بِبَني إِسرائِيلَ وَتَخريبِ البَيتِ المقَدَّس، وَمَا البَيتُ المقَدَّسُ بالنِّسبَةِ إِلى مَا خَرَّبَ هَؤلاءِ المَـلَاعِنُ مِن البلاد، فَإِنَّ أَهلَ مَدينةٍ وَاحدةٍ مِمَّن قُتِلُوا أَكثَرُ مِن بَنِي إِسرَائيلَ، وَلَعلَّ الخَلقَ لَا يَرَوْنَ مِثْلَ هذه الحَادثَةِ إِلَى أَن يَنقَرِضَ العَالَم، وَتَفْنَى الدُّنيا»

ابن الأثير (ق. 7هـ)

عرفان مبكّر

يدين كاتب هذه السطور للدكتور بشار عبد الجبار، أحد علماء المشروع النوويّ في العراق والحائز على جائزة جابر بن حيان العلمية، يدينُ له بحواراتٍ وإضاءات كاشفة حول تلك المرحلة، وهو الشاهد الآتي مِن قلبِها ومن داخل مؤسساتها وتحدياتها الهندسية الكبرى. وبين كل صواب وخطأ قد يرد في النص التالي، فله العرفان على الأولى، وعلى الكاتب وحده مسؤولية الثانية. كما ينبغي تسجيل امتنان للدكتور والكيميائي الكبير، باسل الساعاتي، أحد الوجوه العلمية القديرة في المشروع النوويّ للعراق لكَرَمهِ المعرفي وعونه في الوصول لكتابه الهام في الموضوع.

لماذا العراق

في مواجهة السؤال المزمن، لماذا تقدّم الغرب وتأخّر العرب، قدّم العراق بعضاً من أهم الإجابات عبر مجموعة مِن ألمع مؤرخيه. لكنّ الجهد النظري لهؤلاء لم يكن إسهامَ العراقيين الوحيد أمام السؤال المذكور. في الخلفية الصامتة، ولأكثر من عقدٍ من الزمن، حاول الهيكل العلميّ للعراق أن يطيح بالسؤال من أساسه، وأن يَعبر بالبلد صوب مكانٍ آخر يغدو معه التأخُّر مسألةً من الماضي.

كانت محاولةً نادرةً وفريدة من نوعها، ولأنها تحديداً كذلك، فقد أتت بثمنٍ فادح، وأُريدَ للعراق أن يغدو في نهايتها لا حطاماً وحسب بل عبرةً رمزيّةً لكلِّ من يجترئ المحاولة. بمعنىً ما، كان ذلك إسهاماً أميركياً بالذخيرة الحيّة في إجابة السؤال الأول؛ لماذا تَقدَّم مَن تقدّم وتأخّر مَن تأخر، وكيف يُصان الفارق.

دولٌ عربيّة عدة خاضت تجربتها النووية (كمصر وسوريا والجزائر والمغرب وليبيا)، لكن مشروع العراق يبقى أهمَّها بلا منازع، لا للمدى الذي بلغه وحسب وإنما للمقاربة العلميّة والاجتراء الهندسيّ الذي طبَع مساره.

كلمة عن المصادر

لم تتوقف التصفية الشاملة للمشروع العراقي على المعدات والبنى التحتيّة، بل شملت ذاكرة الحدث أيضاً. أبراجٌ من الوثائق والمذكرات، الرسميّة والشخصيّة، ذهبت أدراج الريح، إما حرقاً وإما مصادرةً. ثُم اغتيالات بالجملة لعلماء المشروع ومهندسيه. وفوق ذلك، جوّ من الترهيب واليأس يثبّط الباقين عن تدوين ما جرى. لكنّ ثلّةً من أبناء تلك الحقبة اجتهدوا لمنع تجريف الوعي هذا. جعفر ضياء جعفر، المدير العلمي للمشروع وعقله الفيزيائي، ونعمان النعيمي1، وهُمام عبد الخالق وعبدالحليم الحجاج2، وباسل الساعاتي3، وعماد خدوري4، وظافر سِلبي وزهير الجلبي5، وعلاء التميمي6، كتبوا جميعاً عن تلك المرحلة المعقدة، وشكّلت أعمالهم أركانَ ذاكرة العراق تجاه ما جرى.

بين المصادر المتبقية، يبقى كتابان آخران يستوجبان الإشارة. الأول كتبه مهدي العبيدي، أحد المسؤولين في المشروع السرّي لتطوير أجهزة الطرد المركزيّ. أصدر العبيدي كتابه عام 2004 تحت عنوان “القنبلة التي في حديقتي” بالتعاون مع صحفي أميركي.7 ولا يحتاج قارئ هذا العمل تدبراً طويلاً حتى يُدرك النفَسَ المسيّس للنص و”الأمْركة” التي تطبعه عدا عن السينمائية التي صيغ بها، وهو ما يستلزم حذراً في التعاطي معه، ولا نقصد بأيٍّ من هذا لمزاً من قناة المؤلِّف المذكور. لقد واجه علماءُ العراق ظروفاً مريعة منذ تسعينات القرن الماضي، وليس من الإنصاف محاكمة أحد في ظروف كتلك. لكنّ ذلك تحديداً ما يُوجِب تقديراً بالمقابل لمن رفضوا المتاجرة بتاريخهم المهنيّ وآمنوا أنَّ دورهم تجاه البلد لا ينتهي بسقوط نظامه السياسيّ.

الكتاب الثاني والأخير لا نذكره لقيمته العلمية وإنما للدور الذي وُظِّف فيه لتشريع غزو العراق، وهو كتاب “صانع قنبلة صدام” لكاتبه خضر حمزة. ويتفق كثيرون اليوم أنَّ المذكور ليس مرجعاً موثوقاً على أي مستوى. وقد وصفه سكوت ريتر أحد أعضاء فرق التفتيش قائلاً: “هذا مجرد أفّاق”.8

بقيت ملاحظةٌ أخيرة لا يكاد أحد ينتبه لها اليوم: أن سبعاً من هذه المراجع الثمانية صدرت بالأصل عن دور نشر غربية وأنَّ خمساً منها كُتبت بالإنكليزية قبل أن يُصار لاحقاً لترجمتها.9 ولعل الأسباب أوضحُ من أن تستحق بياناً، لكن دلالتها بالمقابل تستوجب تأملاً طويلاً، فهي تحكي ترهّلَ الذاكرة العربيّة وخذلانَها لواحدٍ من أهم المفاصل العلميّة في تاريخ العراق والعالم العربي. ولا تحتاج المفارقةُ تعليقاً مطولاً، فهذا الفشل الثقافي لدُور النشر العربيّة يبدو فصلاً ملحقاً بتدمير المشروع العراقي، وحاشيةً رمزيّةً على متن المأساةِ التي حصلت.

البدايات

استيقظ اهتمامُ العراق بالمسألة الذريّة منذ العهد المَلَكي، وتأسّست لجنةٌ للطاقة الذريّة عام 195610، واعتلى إدارتَها واحدٌ من أوائل خبراء العراق النوويين وصاحبُ اسمٍ رمزي موحٍ؛ الدكتور محمد كاشف الغطاء. كان العراق حينها منضوياً في حلف بغداد، وقد أمّن بذلك عوناً أميركياً في ملفه الذرّي، فحصل على مختبرٍ للنظائر المشعّة، ومُنحت بغداد مجموعةً مهمةً من وثائق المشروع النووي الأول (مشروع مانهاتن)11. رقدت هذه الوثائق لخمسٍ وعشرين عاماً على رفّ مكتبةٍ عراقيةٍ وهي تُراكِم الغبار فوقَها، قبل أن تصحو فجأة (كما سيرد لاحقاَ) وتلعب دوراً حاسماً لم يتوقعه أحد. ووصل الدعم الأميركي ذروتَه باتفاق على إنشاء مفاعل نوويّ بقدرةٍ محدودة.

لكن مفاجأةً سياسيّةً غيّرت مسار الأحداث، ففي الرابع عشر من تموز/ يوليو 1958 طُويت صفحةُ الملكية طيّاً دمويّاً بإعدام فيصل الثاني ومصرع نوري السعيد، وتحوّلت وجهة المفاعل الأميركي من بغداد إلى طهران عقاباً للعراق على تغيّر بوصلته السياسية. لم يُغير ما جرى في المزاج العراقي تجاه المسألة النووية، واستمر الدفع باتجاه المشروع. كان طبيعياً -بعد هذا التبدّل السياسي- أن يُصلح السوفييت ما أفسده الأميركيون، فتمَّ الاتفاق على مفاعل جديد بقدرة 2 ميغاواط عام 1959، وسمّي المفاعل (14-تموز) وبدأ عملَه الفعليّ عام 1968.

الشقيقان: تموز-1 وتموز-2

أوائل السبعينات، أمّم العراق قطاعه النفطي، وانفتحت سماءٌ جديدة لاقتصاد الدولة وطموحها الصناعي. وفي ذات الأثناء، كانت باكستان تفتتح مفاعلها البِكر عام 1972، ثم تتلوها الهند بعد ذلك بعامين عبر تفجيرها الذري الأول، مع مؤشرات متزايدة عن اختراق إسرائيلي في المسألة النووية. وسط هذه الأحداث، تبلور الهدف العراقي بتلك المرحلة: إنشاء مركزٍ عالميّ مفتوحٍ للطاقة الذرّية في العراق. وأجريت أواسط السبعينات حملةُ استكشافٍ بتقنية خاصة بحثاً عن اليورانيوم في أرجاء البلاد، وتوزّع المسح بين قرية (هيرو) الكردية شمالاً، ومنطقة (جِل) الصحراويّة جنوباً، ومديرية القائم غرباً على حدود سوريا12. ورُفعت –في الوقت ذاته- قدرة مفاعل (14 تموز) لـ5ميغاواط، لكن القناعة ترسّخت بالحاجة لمفاعل أكبر يواكب تطورات المجال في السنوات الأخيرة. استكشف العراق خياراته المتاحة، بدءاً من اليابان مروراً بفرنسا وانتهاءً بالسويد وألمانيا الغربية.13 تقاطع هذا التطور مع مزاجٍ إيجابيّ في العلاقة العربيّة الفرنسيّة، نظراً لانسحاب الأخيرة من الجزائر ولموقف الفرنسيين خلال النكسة. وعام 1975، زار صدام حسين (نائب رئيس الجمهورية آنذاك) مفاعل ساكلي الفرنسي وسط مفاوضاتٍ لتعاون شامل بين البلدين في الملف النووي.

حصل الاتفاق مع الجانب الفرنسي لإنشاء مفاعلٍ بهيئةٍ مزدوجة يتضمن منشأتين شقيقتين؛ شقيق أكبر (يُدعى تموز-1، وبقدرة 40 ميغاواط) وشقيق أصغر (تموز-2، وبقدرة تقارب الـ1 ميغاواط). هذه الثنائية تسمح بهوامش مناورة تقنية حيث يُستخدم الشقيق الأصغر لتجارب أولية قبل التطبيق التام على أخيه الأكبر. اختيرت منطقة التويثة جنوبي بغداد موقعاً للمشروع حيث يتواجد المفاعل الروسي. وسُمّي المشروع بمجمله -وبالشقيقين الذي فيه- (17-تموز).14

بعد اكتمال التصنيع عام 1979، وقبل يومين من موعد الشحن المقرر، تسلل عناصر من الموساد الإسرائيلي لميناء بجنوب فرنسا، وفجروا قلب المفاعل قبل تحميله على السفينة. ثم حصلت تفجيرات أخرى لمؤسسات إيطالية تعاقدت مع العراق في ملفه النووي، وتبعت كل هذا ثلاث اغتيالات علمية قامت بها “إسرائيل”.

أول الضحايا كان الدكتور يحيى المشدّ. أواسط السبعينات، أَرسَل المشدّ -من موقعه الأكاديمي بجامعة الإسكندرية- عشر أوراق بحثية دفعةً واحدةً إلى المؤتمر الأول للطاقة الذريّة في العراق. ويروي عماد خدّوري، أحد منسقي أوراق المؤتمر في حينه، كيف بدا فرط العدد مدعاةَ شكٍ في قيمة الأعمال قبل أن يتبين معدن الرجل العلميّ وينضمّ المشدّ للجنة الطاقة الذرية العراقية. بعد بضع سنوات، كُلِّف الدكتور يحيى المشدّ بمفاوضة الفرنسيين حيال مستجدات تقنية تتعلق بالمفاعل الموعود، وفي مساء الرابع عشر من حزيران/ يونيو عام 1980، عاد العالِم المصري لفندقه بباريس بعد استكمال عمله حيث كان عملاء الموساد بانتظاره. عُثر على يحيى لاحقاً بغرفته مهشّم الرأس وغارقاً في دمه، ولم يتّهم الفرنسيون أحداً بالنهاية وأُغلق ملف القضية.

ثاني الضحايا كان المهندس عبد الرحمن رسول، الذي مرض فجأة خلال مهمة رسمية في فرنسا تتعلق بإنشاءات المفاعل العراقي، ومع تدهور حالته تبيّن تعرّضه للتسميم، ولفظ أنفاسه في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1980.

ثالث الشهداء كان الدكتور سلمان رشيد اللامي الذي تداعت صحته سريعاً خلال زيارة لمركز البحوث الأوروبية (سيرن) في جنيف قبل أن يُسلِم روحه في التاسع من حزيران/ يونيو 1981،15 وقد كان شخصيةً واعدةً في المشروع العراقي ومسؤولاً عن المنظومات الهندسية المتقدمة فيه.16

تدمير المفاعل

في محاولة لحماية المفاعلات وتأثراً بالفلسفة العسكرية السوفيتية بوقتها، أنشأ العراقيون سواتر ترابيّة عملاقة حول موقع التويثة، وقد كانت السواتر بذاتها تحدياً إنشائياً هائلاً، وهدفت ضمن ما هدفت لإجبار أي طائرة مغيرة على زيادة ارتفاعها، بما يساعد في كشفها رادارياً.

اندلعت حرب الخليج الأولى (1980) في خضم الإنشاءات في التويثة، وشنّت إيران في ثامن أيام الحرب غارةَ “السيف المحروق” على (17-تموز)، ورغم الإصابة المباشرة التي تحققت، استمر المشروع بتقدمه وتمكّن العراق من ترميم الأضرار.

ثم أتت اللحظة الفارقة التي غيّرت كل شيء، ففي خضم حرب المدن بين بغداد وطهران، وتركيز وحدات الدفاع الجويّة على الجبهة الشرقية، تسلّل سربُ طائراتٍ إسرائيلية للعراق من الجهة الغربيّة لينفّذ عمليته المدعوة “أوبرا”، ولم ينجح الدفاع الجويّ العراقي في رصدها أو صدّها. فَجّرَت أولى الطائرات كوّةً في قبة مبنى المفاعل، وتتالى السرب بعدها ليرمي حمولته الناريّة ويدمّر قلب المشروع بالإضافة لمبنى الحاسبات وجدران الحماية، وتدفقت أطنان المياه المجهزة لتبريد المفاعل إلى داخل المبنى ليُجهِز الماء على ما لم تصبه النار.17

مشهد مفاعل (17-تموز) من قمرة قائد سرب الطائرات الإسرائيلية قبل ثوانٍ من التدمير (1981).

أعلنت وكالة الطاقة الذرية أن الهجوم على (17-تموز) كان هجوماً على الوكالة نفسها، وصدر قرار من الأمم المتحدة يدين “إسرائيل” ويطالبها بالتعويض. لكن شيئاً من هذا لم يَعنِ “إسرائيل” بشيء، وعندما تبلّغ الرئيس الأميركي رونالد ريغان بالغارة الإسرائيلية، كان تعليقه الفوري: يا لشقاوة الأولاد! 18وظهر أكثر من مؤشر على تواطؤٍ فرنسي في العملية، ويروي بعض من عملوا في إدارة المشروع مشهداً مهماً بُعيد الهجوم عندما “وقف المدير الفرنسي للمشروع وعلى مُحيّاه ابتسامة حاول جاهداً أن يخفيها وهو يردد بإنكليزيته الممزوجة باللكنة الفرنسية: كم هو مؤسف، كم هو مؤسف”.19

كان الشقيقان (تموز-1) و(تموز-2) تحت الرقابة الكاملة لوكالة الطاقة الذرية، وكان الفرنسيون اشترطوا إشرافهم المباشر على عمل المفاعلات لعشر سنوات تالية على الأقل، وكانت ضوابط نقل اليورانيوم واستخدامه في العراق صارمة جداً، ولم تكن مجمل المقاربة العراقية تواتي نيةً عسكرية لاعتبارات تقنية ولوجستية عديدة.20 لأجل ذلك كله، فالهجوم الإسرائيلي كان ضربة لطموح العراق العلمي وليس لذراعه العسكرية.

رماد تموز وميلاد المشروع الوطني

بين أنقاض (17-تموز)، استيقظ العراق على حقيقة ثقيلة: أن حدّ المعرفة العلمية بالعالم العربي مرهون بإرادة إسرائيلية، وأن التعاون مع الغربيين لكسر هذا الارتهان وهمٌ مكلِف وبالغُ السذاجة.

في ذلك الوقت، كان واحد من أهم فيزيائيي العراق، الدكتور جعفر ضياء جعفر، معتقلاً منذ قرابة العامين لأسباب “أمنية”.21أفرِج عن “أوبنهايمر العراق” –كما لُقّب لاحقاً- لا ليعود لبيته وإنما ليجد نفسه، هكذا وبلا مقدمات، في القصر الجمهوري، بين برزان التكريتي والرئيس صدّام حسين. ويروي جعفر ضياء جعفر أن صدّام قال له بتلك الجلسة الحاسمة “كيف يجوز لإسرائيل أن تمتلك السلاح النووي ولا يحق للعرب أن يمتلكوا برنامجاً نووياً بطابع علمي وسلمي صرف؟”. ثم عطف الرئيس العراقي موجٍّهاً ضيفه للبدء بمشروعٍ نوويّ بديل يكون من أهدافه بناء سلاحٍ ذريّ رادع لـ”إسرائيل”، قبل أن يلتفت لبرزان التكريتي ويقول له: “امنح هذا الرجل كل ما يطلبه من أجل العراق”.22

في تلك اللحظة بالتحديد ولعشر سنوات تالية، دخل العراق معركةً علميّةً لا يمكن لمن يعي تعقيدها المخيف إلا أن يشعر أمامها بالخشوع. وأدرك العراقيون أنَّ مشروعاً هائلاً كهذا لن يملك أملاً بالنجاح ما لم يصنعه أبناؤه بأنفسهم. وتكثّفت رمزية الأمر بالتحام غايةِ المشروع مع وسيلته ليصبحا شيئاً واحداً: التحرّر من الخارج والاعتماد على الذات، فالمشروع الذي يَمنح صاحبَه استقلالاً بالنهاية، يحتاج استقلالاً في بنائه منذ البداية، إذ لا يمكن لمحتكر المعرفة أن يمنحك –طائعاً- مفاتيحَ احتكاره.

لم يكن هذا مشروعَ قنبلةٍ وحسب كما يحلو للبعض اختزاله. امتدّت مروحةُ العمل في جغرافيا العلوم بكل اتجاه يمكن تصوره: في الكيمياء والقدرة الكهربية والميكانيك وعلم المواد والإلكترونيات والأنظمة الفراغية والإنشاءات والمغانط والمجسات وأنظمة الليزر والقياسات. وفي خضم سعيه لأقصى اعتمادٍ ممكن على الذات، ناور العراق لتأمين ما ينقصه من معرفةٍ وأدواتٍ خارجيّة. هذه المناورات -بذاتها- كانت جزءاً من التحدي العلمي، فكلما احتاج العراق معداتٍ أو موادّ من الخارج، كان يُجري تلاعباً مدروساً في المواصفات المطلوبة حتى يُعمّي على هدفها الفعلي، ويبتدع استخداماً رديفاً من خارج السياق النووي ليبرِّر حاجته

أدرك قادة العمل أنَّ فارق القوّة الجويّ مع “إسرائيل” لن يُعوَّض بتحصين المنشآت أو حتى بتشييدها تحت الأرض. البديل الوحيد كان مغامرةً محفوفة بالخطر: أن تكون مباني المشروع تحت عين الأقمار الصناعية الأميركية، وفي مرمى الطائرات الإسرائيلية، لكن دون أن يعي أيٌّ من هؤلاء ما يجري تحت سقفها. وجرى اعتمادٌ واسع على تقنيات “الحماية السلبية”، عبر تمويه المباني ومُشاكلتِها للمنشآت المحيطة بها23، واتُّخِذت تدابير صارمة في تشييد الأبنية منذ يومها الأول لحجب غايتها الهندسية. وتمتيناً لأمن المشروع، استقرّ الأمر على مبدأ “الإشفاع”: أن يكون لبعض المواقع رديفٌ ثانٍ في مكانٍ آخَر يؤمِّن استمرار العمل في حال انكشاف الأول. كانت الكلفة المالية واللوجستية لهذه السياسة كبيرة جداً، لكنها كانت سبيل العراق الوحيد أمام المهمة التي تحدّى نفسه فيها.

تبلورت أركان المشروع العراقي في 7 مواقع أساسية: التويثة (وهو الموقع المعلن الوحيد)، والطارمية (المخصص للتخصيب الكهرومغناطيسي)، والشرقاط (وهو نسخة عن موقع السابق)، والجزيرة (لإنتاج كلوريد اليورانيوم)، ومصنع الربيع (للإنتاج الميكانيكي) ومصنع دجلة (للتصنيع الكهربائي والإلكتروني)، وموقع الأثير (حيث ستُصنع القنبلة).

![وحدة تجريبية (في منشأة الطارمية على الأرجح) تتشكل من زوج من المغانط المتقابلة مع مصادر أيونية لمحاكاة عمل الفاصلة المغناطيسية. [من مجموعة صور هُمام عبدالخالق وعبدالحليم الحجاج]](https://metras.co/wp-content/uploads/2022/08/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9.png)

دُشّنت سرية المشروع بالتسميات ابتداءً، فحُجبت أسماء الدوائر والقطاعات واستُخدم نظامٌ رقمي للترميز، وهكذا صار مركز البحوث النووية يدعى الدائرة (6000) وقسم الدراسات والتطوير يدعى الدائرة (3000) فيما أوكل الرقم (1000) لرئاسة المنظمة.24 كافة الدوائر (من 1000 وحتى 6000) استمرت بعملها المعتاد منذ سنين، أي في نشاطات الطاقة الذرية السلمية وبمعرفة الوكالة الدولية، باستثناء دائرة واحدة هي الدائرة (3000) حيث بدأ جوهر المشروع السري يعتمل.25

لكنّ السرية لم تكن إلا خيطاً واحداً في مشروعٍ بآلاف الخيوط. كان السؤال المركزي الذي تجلّى بعد القصف الإسرائيلي ووسط أنقاض (17-تموز): أيّ مشروعٍ نووي نريد؟ كل ما سيجري في السنوات العشر التالية كان رهناً بجواب هذا السؤال.

تعدّدت أهداف العراق ومقارباته في المرحلة التالية لكن شيئاً واحداً كان يتبلور سريعاً: عزوفٌ تدريجي عن فكرة المفاعل وحشدٌ لأقصى قوّة علمية ممكنة في معركة التخصيب.26 في ساحة تلك المعركة تآلفت مجموعاتُ بحث وتطوير من كل التخصصات، وتآزرت آلة الدولة الصناعية وعمل آلافٌ بين فنيين ومهندسين على كامل خارطة البلاد.

حادثة “الهدف”: الوعد الغامض ودموع الرئيس

أواسط الثمانينات، حصلت حادثة غريبة أثّرت في مجريات المشروع ورمت ظلاً ثقيلاً عليه. أغرب ما في الأمر أنّ الشخصيتين الأساسيتين فيها، هُمام عبد القادر (نائب رئيس اللجنة) وجعفر ضياء جعفر، لا يأتيان على ذكرها في كتابيهما. وحدَه ظافر سِلبي، مدير الدائرة الإدارية والهندسية، من يورد هذه الحادثة وبتفصيل فوتوغرافي.27 استُدعي أعضاء لجنة الطاقة الذرية إلى مجمع الرضوانية للقاء الرئيس العراقي صدام حسين عام 1985. وقَدّم هُمام عبد القادر تقريره للرئيس حول تطور العمل، وهو تقريرٌ أعده بالشراكة مع جعفر ضياء جعفر.

لكن المفاجأة أن هُمام عبد القادر أنهى كلامه للرئيس بعبارة من خارج التقرير قائلا: سيصل المشروع إلى “الهدف” خلال خمس سنوات. ويسرد ظافر سِلبي أن صدّام حسين، في مشهد نادر لمن يعرفه، بكى تأثراً. كان الأمر صاعقاً لبقية الحضور لأن أحداً لم يفهم تماماً ما قُصِد “بالهدف”. وبعد أن عادت اللجنة إلى مبناها في التويثة، اندلعت مواجهة حادة بين هُمام عبد القادر وأعضاء آخرين حول هذا الوعد الذي لم يُستشاروا فيه ولا يعرفون واقعيته، لكنهم أصبحوا، بحكم حضورهم الاجتماع، شركاء فيه ومسؤولين أمام الرئيس بتحقيقه.

عام 1987، بات واضحاً أن “الهدف” لا يمكن تحقيقه ضمن الفترة المحددة، ولعب هذا دوراً مع تطورات أخرى في إعادة هيكلةٍ وتنظيمٍ واسعتين لعمل اللجنة. واتخذ قرار بتفعيل العمل صوب البناء الفعلي للقنبلة بالتوازي مع جهود التخصيب. كان اللقب الرمزي للقنبلة في تلك الفترة هو “الآلة” وتشكّلت لتلك الغاية “المجموعة 4” وأنشئت لغايات عملها منشأة فريدة من نوعها بخبرة عراقية محضة عُرفت بموقع “الأثير”. من هذا الموقع تحديداً، كان يُفترض أن تخرج أول قنبلة ذرية عراقية.

التخصيب

تحرك العراق في مسألة التخصيب على أربع جبهات؛ الفصل الكهرومغناطيسي، والتنافذ الغازي، والطرد المركزي، والمعالجة الكيميائية.28 وبينما تراجعت حظوظ التنافذ مع الوقت ليصعد الطرد المركزي مكانَه، ظل الفصل المغناطيسي حجر زاويةٍ في المشروع منذ انطلاقه وحتى النهاية.

لقد تحرّر مشروع العراق من فكرة “المواكبة” و”اللحاق” بالعالم الغربي، ووضع نصب عينيه تحقيق هدفه ضمن الممكن الوطني وفي سياقه الخاص. في ظاهره، كان الفصل المغناطيسي رِدّة تقنية صوب قديمٍ بائد، لكنه في حقيقته استقلالٌ في المخيلة الهندسية. ولربما لعبت الخبرة الخاصة لمدير المشروع، الدكتور جعفر ضياء جعفر، بهذا النمط من التقنيات خلال عمله في فرنسا دوراً في انتهاج هذا المسار.

الفصل الكهرومغناطيسي

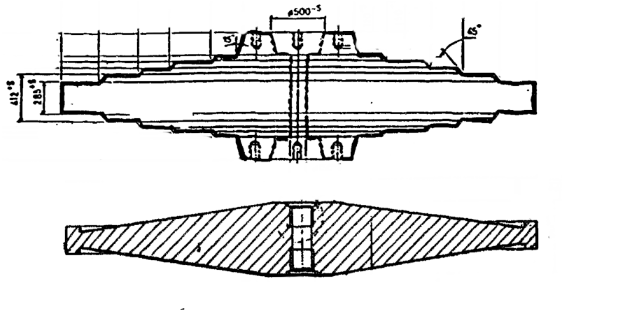

طوّر الأميركيون هذه التقنية في أربعينات القرن الماضي ضمن مشروع مانهاتن وأنتجوا بها الوقود اللازم لقنبلة هيروشيما. كان العراق يملك عدداً من الوثائق الخاصّة بمشروع مانهاتن منذ عهده الملكي (كما سبقت الإشارة)، وبدأ في الثمانينات جهدٌ هندسي بالغ التعقيد لبناء فاصلات مغناطيسية بأيد عراقية. جُلّ عمل الفاصلة أنها ترمي اليورانيوم في مجال مغناطيسي شديد القوة فينحرف مسار المادة المذكورة.

ونظراً لتباين كتلة نظيريّ اليورانيوم، 235 و238، فإن كُلّاً منهما ينحرف بزاوية مختلفة عن الأخرى، وهكذا تترجَم تمايزات الأوزان لتمايزات في المسارات، وينتهي النظيران إلى قدحين في انتظارهما بآخر المسار؛ واحد لطائفة الـ238 والثاني لطائفة الـ235. بين هذا التوضيح المدرسي البسيط والواقع الهندسي اللازم مسافةٌ مريعة وتفاصيل تستوطنُها آلاف الشياطين. واستقر العلماء العراقيون على تقنية تدعى (الكالترون) وهي التي استخدمت بمشروع مانهاتن. وفي إنتاجهم للبديل العراقي، عُرّب الاسم إلى “بغدادترون”.

قبيل بدء الحرب عام 1991 وتوقُّف المشروع بصورة تامة، كانت الإنشاءات الخاصة بمنظومة الفصل المغناطيسي قد اكتملت في موقع الطارمية، فيما العمل في الموقع البديل بالشرقاط يوشك على التمام. وكانت حصيلة أجهزة الفصل (بغدادترون) التي أُنجزت بالطارمية في ذلك الوقت 25 جهازاً.29

تصفية المشروع

بقدر ما وفّرت البنية المستبدة للنظام العراقي وفردانيته القصوى إطاراً تنظيمياً صارماً لدفع المشروع قُدُماً وضمان سريته، فقد أتت تلك البنية في النهاية على نفسها. كان المشروع الذري –بذاته ولوحده- سبباً كافياً لتجنب غزو الكويت (بتنحية عشرات الأسباب والاعتبارات الأخرى)، خصوصاً بالنظر للمرحلة التي بلغها العمل. لكنّ سنين من المكابدة والحفر بالأظافر والمراكمة العلمية خذلَتْها لحظةُ نزق سياسي قاتلة.

بلغ تصميم القنبلة نفسِها –قبيل الحرب- مدى متقدماً، سواءً في تصميم العدسات التفجيرية وتطوير القادح النووي وتحسين الموسعات اللازمة وبناء منظومات التزامن والتوقيت.30 وطَرحَت مكائن الفصل الكهرومغناطيسي أولى ثمارها من اليورانيوم المخصّب قبل بدء الحرب أيضاً، وبنسب متفاوتة. ورغم أن الكميات الناتجة كانت بضع مئات من الغرامات، فالصعوبات الكبرى كانت قد ذُلّلت. وفي تقدير جعفر ضياء جعفر فإنّ العام 1993 –لولا الحرب التي حصلت- كان سيشهد القنبلة العراقية الأولى31، فيما قدّر رئيس فرق التفتيش، ديفيد كاي، أن العراق لم يكن يحتاج أكثر من عام ونصف، بالحد الأقصى، لإنجاز قنبلته.

رغم القصف العارم الذي شنه الأمريكيون وحلفاؤهم، وتقنيات التجسس الفائقة التي سُوِّرَ العراق بها، حافظ المشروع النووي على كثير من سرّيته حتى اللحظة الأخيرة. يشهد على ذلك أن موقع الطارمية الخاص بالفصل الكهرومغناطيسي لم يتعرض للقصف إلا بعد شهرٍ من بدء الحرب وكان القصفُ الذي حصل وقتها عشوائياً محضّاً. انكشف بذلك قلب المنشأة، وشنّت الولايات المتحدة في اليوم التالي غارات كبرى بقاذفات ب-52 لتسوّي الموقع بالأرض.3233 وبالمثل، بقي موقع الأثير، شديد الأهمية، خارج دائرة القصف. ومن بين مواقع المشروع السبعة، خرجت أربع منها مع نهاية الحرب بأضرار محدودة، وثبت بأن إجراءات الحماية السلبية كانت ناجعة إلى حدٍّ كبير.

ما شهدته السنوات التالية لم يكن إنهاءً لبرنامج العراق النوويّ وحسب، بل تنكيلاً ثأرياً بعلماء المشروع وعامليه. ووصل الإذلال مراحلَ مسرحيةً في الشكل والإخراج. ففي خريف 1991، وبعد اكتشاف فرق التفتيش لموقع الأثير النوويّ، جُمِع أبرز علماء المشروع ليُجبَروا على مشاهدة تدمير الموقع وأجهزته بأعينهم.34 وعندما طالب العراق عام 1992 برفع الحصار بعد تنفيذه كلَّ التزاماته وتدمير القاعدة الصناعية للمشروع بأكمله، كان ردّ المندوب الأميركي أنَّ الحصار لن يُرفَع ولو نفّذ العراق 98% من المطلوب، وأن عليه أن ينفذ 100%.35 كان المعنى الفعلي لهذه النسب المئوية أن التنكيل بالعراق لن يتوقف وأنه لم يعد مرتبطاً بسلوكه ولا بتنازلٍ مطلوب.

هامش أخير

دُمّرت أركانُ الدولة العراقية وهُشّم المجتمع لا لامتلاك العراق سلاحاً نوويّاً، بل تحديداً لأنّه لم يمتلكه. وثبت مجدّداً أنّ “إسرائيل” ليست مشكلةً تخصّ الفلسطينيين. إنَّ استثنائية المحاولة العراقية لا تنبع من الشوط الذي أنجزته، بل لأنها طرقت باب المسألة العلمية من زاويةٍ لم يعهدها العالم العربي ولم يشهدها بهذا القدر من التفاني والاعتماد على النفس والحشد الأقصى لكل الإمكانات.

بنجاحاتها وإخفاقاتها، وبروحَيِّ التعاون والتباغض بين عامليها، وبالبصيرة النافذة والتخبط المرتبك، وبتداخل السياسي مع العلمي، بهذه الثنائيات جميعاً، شهد العراق أهمَّ محاولةٍ علميّةٍ عربيّة، وخَلَّف نموذجاً لمعنى المشاريع الوطنيّة الكبرى التي يختلط فيها الأبيض بالأسود، لكنها تستنهض في خضمّها أحسنَ ما في المجتمع؛ توقَه العلمي ودفعَهُ لحافة قدرته وأقصى ما يستطيع.

في ذروة عطائها العلميّ بزمن المأمون، شهدت بغداد قصصاً لألمع مهندسيها وهم يشدّون رحالهم لحوافّ بيزنطة ويخاطرون بحثاً عن مخطوطات الإغريق في الرياضيات والمساحة والهندسيات، قبل أن يُعيدوا تمثّلَها بلغتهم ويَضفروا محتواها بمعرفتهم القائمة. كان المشروع الذريّ للعراق نهوضاً لتلك الروح القديمة التي لا تُفوِّت معرفةً ممكنةً مِن الآخَر، لكنها قبل ذلك، ابنةُ مكانها وسياقِها وتعمل من داخله.

لكنّ فظاعة ما حصل للعراق ومشروعه الواعد يتجاوز دروس الفلسفة واستخلاص العبر. وربما لا يجد المرء خاتمةً لمسألةٍ مريرةٍ كهذه أفضلَ –ولا أقسى- مما كتبه اثنان من أبناء تلك المحاولة العلميّة الأثيرة؛ في ختام كتابهما عن مشروع العراق النوويّ، كَتب هُمام عبدالخالق وعبدالحليم الحجاج، اعتذاراً وجدانيّاً في صفحة الكتاب الأخير، هو آخِر ما يستحق أن يُقال هنا وأكرمُ ما يُطوى عليه الكلام.

“نعتذر لأنَّ هذا الحلم السامي الذي رسمناه لم يتحقق ولم يصل لمداه.

نعتذر لكل من راوده حلمٌ كبير؛ حلم أن تمتلك الأمة ناصية هذه العلوم وتُقدّمَ أبناءَها علماءَ متميزين أمام العالم.

نعتذر ونحيي كل من رافقنا في هذه الرحلة بأفراحها ومشاقها ومآسيها، وتحمّل وصبر.

نعتذر لكل من أسأنا إليه من غير عمدٍ في خضم العمل وتزاحم أحداثه، ونسامح كل من قابل الإحسان بالإساءة.

نطلب الرحمة للعلماء والمهندسين الذين قضوا نحبهم ونغبطهم لأنهم نالوا الشهادة.

نعتذر لعلمائنا لأننا لم نُحطهم بسياجِ أمنٍ وافٍ، ونعتذر للعلماء والمهندسين الذين شُرّدوا من بلادهم وأصبحوا لاجئين يفتشون عن العيش بشرفٍ بينما تُنهب بلادهم أمام أنظار العالم.

نعتذر إن نسينا أو أخطأنا.. وحسبنا أننا اجتهدنا”.

– متراس – عوني بلال